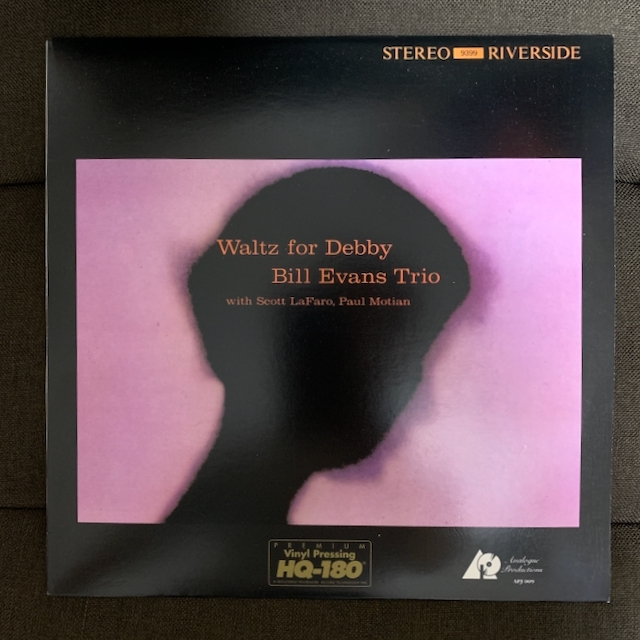

不定期的にジャズの名盤を紹介していこうというこのコーナー、第一回目は出ましたビル・エヴァンスの超・大名盤「ワルツ・フォー・デビー」。

- ビル・エヴァンス(p)

- スコット・ラファロ(b)

- ポール・モチアン(dr)

「あまりにもベタ過ぎない?」とおっしゃられるかもしれませんね。でも、好きなんです。あまり好きじゃない名盤って、確かにあるんですけれども、結局はあまりハズレは無いし、何度も聴きたくなるレコードって名盤が多いです。さすが、数十年もの風雪に晒されて生き残ってきたものは違う、ってことじゃないでしょうか。

そのレーベルのロゴの類は、正直無い方がいいのですが(笑)。

「ジャズを何から聴いて良いやら…」と、もし人に訊かれた場合は何を紹介するのか。私ならばこの「ワルツ・フォー・デビー」で決まりです。ピアノトリオって、流し聴きにも良いし、真剣に向かい合って聴くにも良いんですよね〜

また、ライヴってところもポイントが高いのです。小さなクラブ内での喧騒。皿やグラスの触れ合う音。喋る声や掛け声。拍手。タバコの煙まで見えてくるようです。60年代前半にタイムスリップしたような気分に、きっとあなたを誘ってくれますよ。

前述したようにトリオということで、音を出す楽器の種類は3つだけです。これもシンプルでいいですよね。メガネを掛けて銀行員のような風貌をしたビルが奏でるピアノは繊細で控えめにすら聴こえます。その理由としては、スコット・ラファロの爪弾くベースをよりフィーチャーしたかったのでは?と思わせてくれます。

何せ、ラファロのベースは「歌って」いるのです。あくまでリズム楽器のウッドベースで、ここまでメロディが聴こえてくるのは稀有なことでした。もちろん、彼以降には影響を受けたと思われる人も登場していますが、当時としてはかなり衝撃的だったのではないでしょうか。少なくともビルはかなり感激していたと思われるのです。この収録の直後に自動車事故で亡くなってしまったラファロ。大変痛ましい事件ではありますが、このアルバムをより伝説にしたとも言えるでしょう。

地味ではありますが、ポール・モチアンのドラムも欠かせません。トリオの中で一番長生きして(2011年没)直前まで作品もリリースしていたモチアン、彼の最大の特徴は「ブラシ」です。ドラムを演奏される方には釈迦の耳に何とやらですが、ドラムスティックにはワイヤーブラシ状になっているものがあるんです。それを使って、スネアを例えば「さする」ように叩くと、サワサワサワ〜とシンバルとは違った柔らかい高音がふんわりと空間に広がるんです。モチアンはその名手なんですね。こういったモチアンのプレイも、このアルバムを名演にしている一つの要因だと思います。特に一曲目の「マイ・フーリッシュ・ハート」で早速そのプレイは惜しみなく披露され、一気にこのアルバムの「世界」に引き込んでくれるのです。

2曲目のタイトル曲、これがもうやっぱり凄い。いやすいません、「すごい」だなんて思考停止なワードなんですけど、でもね〜本当に「すごい」ですよ。人は感動すると、言葉には表せないのです。オープニングはピアノとそれにベースが呼応しつつゆっくりと始まります。最初はこの2つで演奏がされ、絶妙のタイミングでドラムが入り、そこから少しスピードを上げて三者の絡みがしばらく続きます。そうして4分あたりから始まるラファロの「歌うベース」!これはもうたまりません。ソロに近いですが、バックでピアノとベースは控えめに盛り立てています。そこがまたいいですね。そうしてまたメインテーマに戻って…というピアノトリオにおける「完璧」なジャズの演奏とはこれだ、とでも宣言しているようでもあります。

冒頭2曲のインパクトが強いアルバムかもしれませんが、実際には捨て曲なしです。ほぼラファロのベースが主役の「デトゥアー・アヘッド」、ロマンティックなビルのピアノが光るスタンダード「マイ・ロマンス」、箸休めのようですが演奏をこの目で見たくなる不思議な楽曲「サム・アザー・タイム」、マイルスが吹くメインテーマをビルのピアノで「マイルストーンズ」も乙ですし、ラストの「ポーギー」はまさに最後を飾るにふさわしい。

本当に名盤にふさわしいアルバムです。聴きやすいので初心者にも優しく、それでいてジャズを聴き慣れた耳には何度聴いてもスルメのように味わいが濃くなっていく…きっとこのライヴの日は、3人にとって最高にテンションが上がってそれが演奏に表れた、そんな日だったのではないだろうか、そう思わずにはいられません。

コメント