発刊から2年経ってしまいましたが、買いました。

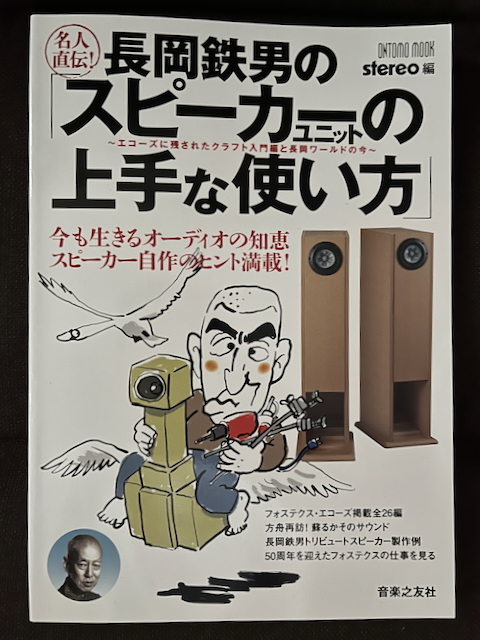

”長岡鉄男の「スピーカーユニットの上手な使い方」”です。

主な内容は長岡鉄男氏がフォステクスの販促誌「エコーズ」に遺された原稿を復刻するというものです。これが多くを占めますが、他には

- 炭山アキラ氏による「方舟再訪」

- 浅生昉氏へのインタビュー記事

- フォステクス社訪問記事

- 現在のユニットでのバックロード制作

- スピーカークラフト工房・ショップ紹介

大体、こういった構成になっています。

「再訪」記事は炭山さんが東日本大震災時以来10年ぶりに「方舟」を訪問するというもの。感慨と共に思い出を語っています。2023年の「方舟」、行かれたことがある方にとっては2023年の写真を見て色々感じることがあるんでしょうね。私の場合は雑誌「オーディオベーシック」の取材を受けてからわずか数ヶ月後に長岡氏が逝去されてしまったこともあり、訪問は叶いませんでした。

巻頭インタビューとして、元フォステクスの浅生昉氏のお話は大変興味深く読むことができました。やはり「一番近いところにいた」方の話は生々しくて面白いですね。

そして本題の復刻記事。初回から「バックロードホーンへの道」というサブタイトルが5回連載となっていました。FE103の潜在能力を最大限に生かそうと、バックロードホーンに着目したことが窺われて歴史的な意味でも興味深いですね。やはり基本は103なんですね。

個人的に新鮮に感じたのは、FE103のフレームが「バッフル裏からの取付けが前提に設計されて」いて、それをバッフル表から取付けるために開口の穴は慎重に空けねばならない、という記述でした。確かに現在でも受け継がれているあのフレーム、今でこそパッキンが付属していて表から取付けられるようにしていますが、そもそもパッキンが必要なのもおかしな話です。そういう事だったんですね。長岡氏が「パッキンを付けるようにさせた」とも言えるわけですか。ご存知の方も多いかとは思いますが、私は初めてこの事に気付きました。自作歴30年以上ではありますが、まだまだ知らないこともありますね。

特に前半語られる「バックロードホーンへの道」が、特に長岡氏のバックロードホーンに対するこだわりとその後の自作ブームを牽引する理由を垣間見ることができます。図やグラフなどで解説される内容は他の記事でも見られたかもしれませんが、最も詳しく解説しているのではないでしょうか。自分も「ど文系」なので、数式などを見ると自然に頭の回路がフリーズしてしまう方ではありますが、やはり長岡氏の文章はその中でもわかりやすいと思います。

他にも「大型スピーカーの製作」という、イベントで使用するための言わば「オーディオのためのPAスピーカー」を作る記事が面白かったですね。片チャンネルでFE203を8本+ホーントゥイーター2発という、力技的なもの。何だか夢があっていいですね。完成した写真を見たかったものです。イベント場所が「ダイエー」というのも、時代を感じさせてくれますね。

読んでいてあらためて気がつくのは「低音へのこだわり」ですね。確かに「低い音をどこまで、どれだけ出せるか」にロマンを感じたりもします。スーパーウーファーもダブルバスレフもそうですが、「まだまだ出せるんじゃないか」という探究心が伺えました。

後半にはソフトや当時登場し始めたCDに関する評論は、他の著作でも見られる「長岡節」が炸裂していて気持ちが良いですね。巷に多い「音の悪いレコード」を斬り、新しいメディアであるCDの音の悪さを斬る。まさに痛快です。こうした部分に惹かれてファンになった方もかなり多かったんでしょうね。

そして本文に記述のある20cmバックロード「D-3」を現代に再現する内容も大変参考になります。音道を斜めに板を接合する方法は、内部にエコーや定在波が発生しづらいのではないか、と思って興味はあるんですよね。当時は「FE203」でしたが、現在は「FE206NV2」とずいぶん時が経ったことを感じたりします。自分が自作を始めた頃は「FE206」でした。そこから末尾に「E」がついて、「En」「NV」「NV2」となりますか。まだ途中で何かあったら申し訳ありません。

40~50年前の著述でありながら、今なお十分に参考になって含蓄に富むボリュームたっぷりの内容です。私などは入手が遅すぎましたので既にお持ちの方は多いでしょうけれども、もし迷っている方がいらっしゃったら拙文が参考の一助になれば、と思います。

コメント